従業員の方が服務規律などの会社のルールに違反した場合、会社は懲戒処分を行うことがあります。一般的に懲戒処分には、軽い方から戒告、譴責、減給、出勤停止、降格、諭旨解雇、懲戒解雇があります。

- 戒告:従業員の将来を戒める(注意を与える)こと。始末書を求めず、口頭で行うことが多い。

- 譴責(けんせき):従業員の将来を戒めること。始末書を求めることが多い。

- 減給:賃金から一定額を差し引くこと。

- 出勤停止:勤務を一定期間禁止すること。

- 降格:役職などを引き下げること。

- 諭旨解雇(ゆしかいこ):自主退職を勧告し、従業員が合意すれば退職として、合意しなければ懲戒解雇として扱うこと。

- 懲戒解雇:制裁として解雇すること。

懲戒処分は会社が自由に決定できるものではなく、就業規則に根拠が求められます。また、懲戒処分は、「合理性」と「相当性」が認められるものでなければなりません。たとえ違反行為があった場合でも、処分が度を越えていれば、労働契約法第15条の規定により、無効となる可能性があります。

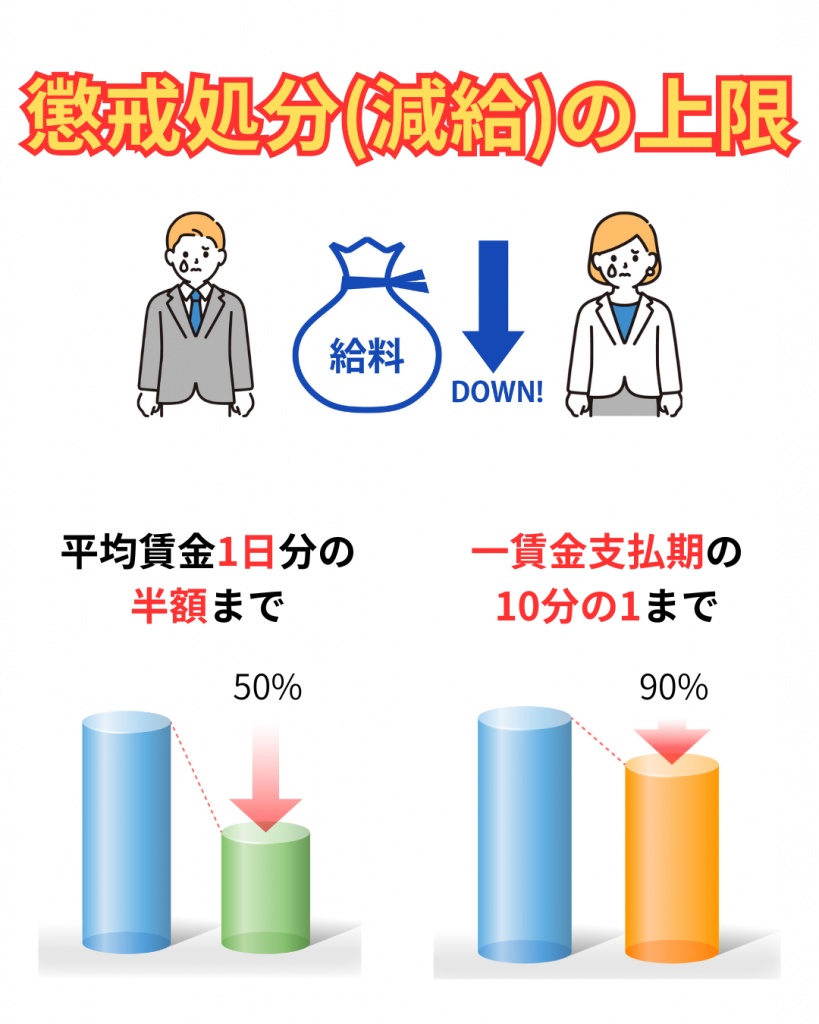

特に気を付けなければならないのは「減給処分」です。労働基準法第91条は、減給の上限を以下のように定めています。

・一回の額が、平均賃金の1日分の半額を超えてはならない

・総額が、一賃金支払期の賃金総額の10分の1を超えてはならない

平均賃金は、減給の制裁の意思が従業員に伝わった以前3か月の賃金総額÷その期間の暦日数で計算できます。例えば、月給24万円、賃金総額72万円、3か月の暦日数が90日の場合、平均賃金は8,000円となります。よって、この場合における1回の減給額の上限は4000円、一賃金支払期(1か月)の減給額の上限は24,000円となります。したがって、1か月に10回問題行為があったからといって、4000円×10回=40,000円の減給はできません。

会社としては、就業規則に処分の種類や懲戒事由等をしっかりと明記し、周知するという運用をしつつ、法定の遵守するなど慎重な対応が肝心となります。

懲戒処分や減給の上限について、ご不明点やお困り事がございましたら、お気軽に当事務所までお問い合わせ下さいませ。